常微分方程式 (EDO) とは何か?

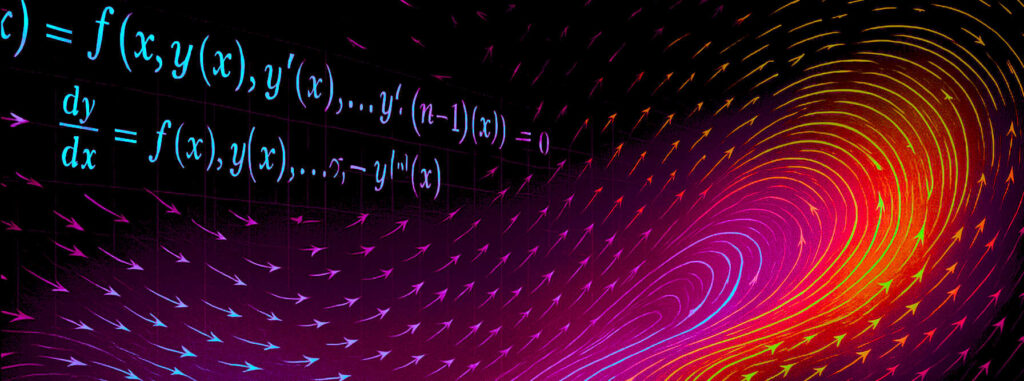

概要:本講義では、階数 k の常微分方程式 (EDO) を取り上げ、その定義と標準的および一般的な表現から始めます。ヤコビ行列や陰関数定理といった概念を通じて、これらの方程式の解および関連する性質、例えば定義域、明示解および陰解の理解の基盤を築きます。

学習目標

本講義終了時、学生は次のことができるようになります:

- 想起する 常微分方程式 (EDO) の定義と基本的特徴。

- 説明する EDO とその可能な解との関係。

目次

階数 k の常微分方程式 (EDO)

陰関数定理

常微分方程式の解

解の定義域に関する注意

拡張解と極大解

明示解と陰解

ここまでの内容により、微分方程式とは何か、そしてそれが持つ多様な応用について明確な理解が得られました。ここで一旦立ち止まり、共通の強固な基盤を築くことを目的として、いくつかの定義と性質を検討します。

階数 k の常微分方程式 (EDO)

常微分方程式 (EDO) とは、独立変数 x、関数 y(x)、およびそのいくつかの常微分を含む方程式のことです。y(x) の 1 階常微分は \frac{dy(x)}{dx} または y'(x) のような記号で表され、2 階常微分は \frac{d^2y(x)}{dx^2} または y''(x) で表されます。一般に、階数 n の場合は \frac{d^ny(x)}{dx^n} または y^{(n)}(x) で表されます。方程式に現れる y^{(k)}(x) の階数 k の最大値を、その方程式の階数と呼びます。したがって、階数 k の EDO の一般形は次のようになります:

F\left(x,y(x),y'(x), \cdots, y^{(k)}(x)\right)=0.

階数 k の EDO が標準形にあるとは、上の方程式から y^{(k)}(x) を解き明示的に表した場合を指します。すなわち:

y^{(k)}(x) = f\left(x,y(x),y'(x), \cdots, y^{(k-1)}(x)\right).

一般に、関数 y は \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n の写像であり、この関数およびその導関数は任意の点 x\in\mathbb{R} で評価されると \mathbb{R}^n のベクトルとなります。このことを考慮すると、階数 k の EDO を記述する関数 F には 1+(k+1) 個の変数が含まれるため、\text{Dom}(F)\subset \mathbb{R}^{1+n(k+1)} および \text{Rec}(F)\subset \mathbb{R} となります。同様に、\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^{1+nk} および \text{Rec}(f)\subset \mathbb{R}^n となります。

階数 k の EDO の一般形から標準形への変換は、陰関数定理 によって可能となります。

陰関数定理

F を開集合 U \subset \mathbb{R}^n 上の \mathcal{C}^1 級関数とする。さらに、(a_1,\cdots, a_n) \in U が F(a_1,\cdots, a_n) = 0 を満たし、

\displaystyle \frac{\partial F(a_1,\cdots, a_n)}{\partial x_n} \neq 0

であるとする。このとき、(a_1, \cdots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} の近傍 V と、関数 \varphi:V \longrightarrow \mathbb{R} が存在して、次が成り立つ:

- V \times \varphi(V) \subset U

- F(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n) = 0 \leftrightarrow x_n = \varphi(x_1,\cdots, x_{n-1})

- \varphi は微分可能であり、

\displaystyle\dfrac{\partial \varphi (a_1,\cdots, a_{n-1})}{\partial x_i} = - \dfrac{ \dfrac{\partial F (a_1,\cdots, a_n)}{\partial x_i} }{ \dfrac{\partial F (a_1,\cdots, a_n)}{\partial x_n} }

陰関数定理の証明

ヤコビ行列による展開

\psi(x_1,\cdots,x_{n-1}, x_n) = (x_1,\cdots,x_{n-1}, F(x_1,\cdots, x_n)). とする。 そのヤコビ行列を計算すると、次のようになります:

\displaystyle \left( \dfrac{\partial \psi(x_1,\cdots, x_n)}{\partial(x_1,\cdots, x_n)} \right) = \left( \begin{array}{cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & \vdots \\ \vdots &\vdots & \ddots & \vdots \\ \displaystyle \dfrac{\partial F(x_1, \cdots, x_n)}{\partial x_1} & \dfrac{\partial F(x_1, \cdots, x_n)}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial F(x_1, \cdots, x_n)}{\partial x_n} \end{array}\right),

この行列式は (a_1,\cdots, a_n) において 0 ではないことが確認できます。これは冒頭で述べたように、\partial F(a_1,\cdots, a_n)/\partial x_n \neq 0 であるためです。したがって、\psi は (a_1,\cdots, a_n) を含む開集合 W 上で逆写像を持つことがわかります。

解の展開

さて、集合を考える

\tilde{V}=\psi(W)\ni \psi(a_1,\cdots,a_{n}) = (a_1,\cdots,a_{n-1},F(a_1,\cdots,a_{n}))=(a_1,\cdots,a_{n-1},0).

これに基づき、別の集合を定義できる

V=\{(x_1,\cdots,x_{n-1}) \;|\; (x_1,\cdots,x_{n-1},0)\in \tilde{V}\}\ni (a_1,\cdots,a_{n-1})

したがって、集合 V は (a_1,\cdots,a_{n-1})\in\mathbb{R}^{n-1} を含む開集合である。

さらに、\psi は(W 上で)逆写像をもつので、一意の (y_1,\cdots,y_n)\in W が存在して、\psi(y_1,\cdots,y_n) = (x_1,\cdots,x_{n-1},0) となる。これは次を意味する:

\begin{array}{rl} y_1 &= x_1 \\ \\ \vdots & \vdots \\ \\ y_{n-1} &= x_{n-1} \\ \\ F(x_1,\cdots,x_{n-1},y_n) &= 0 \end{array}

したがって、\varphi(x_1,\cdots,x_{n-1}) = y_n と定義でき、次が成り立つ:

\psi^{-1}(x_1,\cdots,x_{n-1},0) = (x_1,\cdots,x_{n-1},\varphi(x_1,\cdots,x_{n-1}))

および

F(x_1,\cdots,x_{n-1},\varphi(x_1,\cdots,x_{n-1})) = 0

これより、\varphi(V)\ni a_n が成り立ち、したがって V\times\varphi(V) \subset U であり、さらに:

F(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n) = 0 \leftrightarrow x_n = \varphi(x_1,\cdots,x_{n-1})

微分可能性

最後に、\psi の微分可能性から \psi^{-1} の微分可能性が導かれ、さらに \varphi の V 上での微分可能性へと導かれる。これを踏まえ、関数 g を次の関係で定義できる:

g(x_1, \cdots,x_{n-1}) = F(x_1,\cdots,x_{n-1},\varphi(x_1,\cdots,x_{n-1})) = 0

次に、連鎖律を用いると、次を得る:

\displaystyle \frac{\partial g}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial x_n}\frac{\partial \varphi }{\partial x_i} = 0,

ここで、i=1,\cdots, n-1. この最後の等式から次を得る:

\displaystyle \dfrac{\partial \varphi(a_1,\cdots,a_{n-1})}{\partial x_i} = - \dfrac{\dfrac{\partial F(a_1,\cdots,a_{n})}{\partial x_i}}{\dfrac{\partial F(a_1,\cdots,a_{n})}{\partial x_n}}

以上で示すべき事項はすべて証明された ■

常微分方程式の解

y^{(n)} = f(x,y(x),y^\prime(x),\cdots,y^{(n-1)(x)})

このとき、I_\phi を \mathbb{R} の区間とすると、関数 \varphi : I_\phi \longmapsto \mathbb{R}^n がEDO の解であるとは、次が成り立つ場合をいう:

\left(\forall x \in I_\phi \right) \left(\varphi^{(n)}(x) = f(x,\varphi(x),\varphi^\prime(x),\cdots,\varphi^{(n-1)(x)}\right)

解の定義域に関する注意

ここで強調すべきことは、微分方程式の解の定義域を明示的に宣言する重要性である。たとえば、前段落で述べた関数 \phi の定義域は区間 I_\phi である。これは重要である。なぜなら、微分方程式を扱う際の一般的な誤りは、\phi_1 と \phi_2 の二つの解が、\left(\forall x \in I_{\phi_1}\cap I_{\phi_2}\right)\left(\phi_1(x) = \phi_2(x)\right) を満たすからといって同一視してしまうことである。しかし実際には I_{\phi_1}\neq I_{\phi_2} である場合があるからである。この点を説明するため、次の微分方程式を考察する:

y^\prime = -y^2.

この EDO の一つの解は、\psi_1 : ]0,+\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}^+\setminus\{0\} で、\psi_1(x)=1/x によって定義される。なぜなら、任意の x\in]0,+\infty[ において \psi_1^{\prime} = -1/x^2 = -\psi_1^2 が成り立つからである。しかし、少し代数的操作を行うと、細部に注意を払わなければ、これとは全く異なる別の解に移ってしまう可能性がある。例えば、次のことは明らかである:

\displaystyle \frac{1}{x} = \frac{1}{1 - (1-x)},

そして、この等式の右辺は等比級数の結果である:

\displaystyle \sum_{n=0}^{+\infty} (1-x)^n = \frac{1}{1 - (1-x)}

したがって、このような技巧に不慣れな目には、関数 \psi_1 と \psi_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} (1-x)^n が、最初に提示された微分方程式に対して同じ解を与えているように見えるかもしれない。なぜなら、両者の結果は実際に一致するからである。しかしながら、この等比級数は |1-x| \lt 1、すなわち x\in]0,2[ においてのみ有効であるという点を見落としている。そしてさらに、]0,2[\subset]0,+\infty[ であるため、\psi_1 は \psi_2 を拡張している。なぜなら、\psi_2 が有効であるところでは、\psi_1 も有効であり、かつさらに広い範囲で成り立つからである。

拡張解と極大解

区間 I_{\phi_1} と I_{\phi_2} 上でそれぞれ定義された二つの関数 \phi_1 と \phi_2 を考え、これらがある微分方程式の解であるとする。もし I_{\phi_1}\subset I_{\phi_2} であるならば、解 \phi_2 は解 \phi_1 を拡張すると言い、あるいは解 \phi_2 が解 \phi_1 より一般的であると言う。解 \phi が「極大解」と呼ばれるのは、それを非自明に拡張する別の解が存在しない場合である。

明示解と陰解

関数 \phi が階数 n の EDO(標準形で書かれた)の解と見なされるのは、

y^{(n)}(x)=f(x,y(x),y^\prime(x),\cdots,y^{(n-1)}(x)),

区間 I において次が成り立つときである:

(\forall x\in I)\left(\phi^{n}(x) = f(x,\phi(x),\phi^\prime(x),\cdots,\phi^{(n-1)}(x))\right)

ここまでで確認した内容は、区間 I における微分方程式の明示解として知られているものである。その名が示すように、解を定義するもう一つの方法として陰的な形が存在する。すなわち、関係式 \Phi(x,y)=0 が区間 I における微分方程式の陰解であるとは、それが I において二つ以上の陰的な解を定義する場合をいう。

結論

本講義では、常微分方程式の概念を厳密でありながら理解しやすい視点から分解し、EDO を認識するだけでなく、その解の背後にある論理を理解するための形式的基盤を確立した。陰関数定理のおかげで、一般形から標準形への移行を明確に正当化することが可能となり、具体的な問題に取り組むための重要な技術的能力へとつながった。

さらに、解を理解するさまざまな方法、すなわち明示解と陰解、拡張解と極大解を正確に区別し、その定義域を適切に宣言する重要性を強調した。これらの区別は単なる形式的なものではなく、実践的に意味を持つ。これを無視すると、見たように得られた結果の解釈において深刻な概念的誤りを招く可能性がある。