Qu’est-ce qu’une Équation Différentielle Ordinaire (EDO) ?

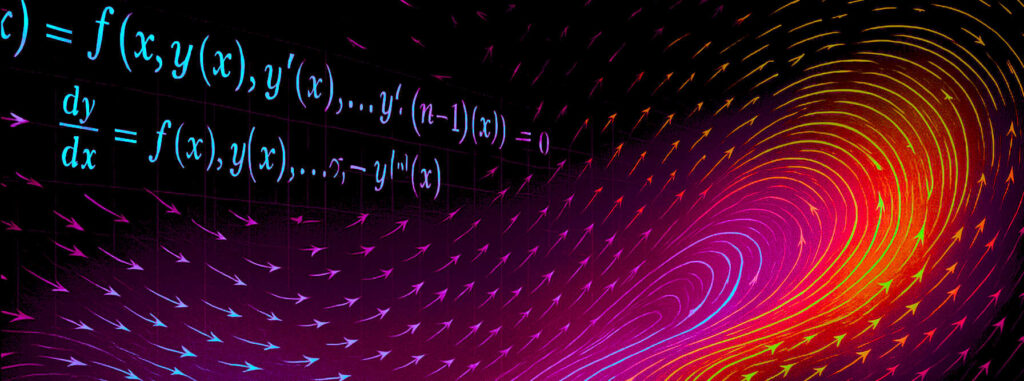

Résumé :Dans ce cours, nous explorons les Équations Différentielles Ordinaires (EDO) d’ordre k, en commençant par leur définition et leur représentation sous forme normale et générale. À travers des concepts tels que la matrice jacobienne et le Théorème de la Fonction Implicite, nous établissons les bases pour comprendre les solutions de ces équations et les propriétés associées, comme le domaine de définition et les solutions explicites et implicites.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de ce cours, l’étudiant sera capable de :

- Rappeler la définition et les caractéristiques de base d’une Équation Différentielle Ordinaire (EDO).

- Expliquer la relation entre une EDO et ses solutions possibles.

INDEX

L’Équation Différentielle Ordinaire (EDO) d’ordre k

Théorème de la Fonction Implicite

La Solution d’une Équation Différentielle Ordinaire

Attention au domaine de définition des solutions

Solution étendue et solution maximale

Solution explicite et solution implicite

Avec ce que nous avons vu jusqu’à présent, nous avons une idée assez claire de ce qu’est une équation différentielle et des nombreuses applications qu’elle peut avoir. Nous allons maintenant nous arrêter pour étudier certaines définitions et propriétés dans le but d’établir une base commune solide pour poursuivre cette étude.

L’EDO d’ordre k

Une Équation Différentielle Ordinaire (EDO) est une équation dans laquelle interviennent une variable indépendante x, une fonction y(x), et certaines de ses dérivées ordinaires. Les dérivées ordinaires du premier ordre de y(x) sont notées à l’aide de symboles tels que \frac{dy(x)}{dx} ou y'(x), celles du second ordre comme \frac{d^2y(x)}{dx^2} ou y''(x), et en général, d’ordre n, comme \frac{d^ny(x)}{dx^n} ou y^{(n)}(x). Le plus grand des entiers k tels que y^{(k)}(x) apparaît dans l’équation est ce que nous appelons l’ordre de l’équation. Ainsi, la forme générale d’une EDO d’ordre k est :

F\left(x,y(x),y'(x), \cdots, y^{(k)}(x)\right)=0.

On dit qu’une EDO d’ordre k est sous forme normale si elle est exprimée en isolant y^{(k)}(x) de l’équation précédente, c’est-à-dire :

y^{(k)}(x) = f\left(x,y(x),y'(x), \cdots, y^{(k-1)}(x)\right).

En général, la fonction y est une fonction \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n, de sorte que cette fonction et toutes ses dérivées évaluées en un point x\in\mathbb{R} sont des vecteurs de \mathbb{R}^n. En tenant compte de cela, on constate que, puisque la fonction F qui décrit l’EDO d’ordre k a 1+(k+1) variables, on a \text{Dom}(F)\subset \mathbb{R}^{1+n(k+1)} et \text{Rec}(F)\subset \mathbb{R}; et de manière analogue, \text{Dom}(f) = \mathbb{R}^{1+nk} et \text{Rec}(f)\subset \mathbb{R}^n.

Le passage de l’expression générale d’une EDO d’ordre k à sa forme normale est possible grâce au Théorème de la Fonction Implicite.

Théorème de la Fonction Implicite

Soit F une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur un ensemble ouvert U \subset \mathbb{R}^n à valeurs réelles. Et soit (a_1,\cdots, a_n) \in U tel que F(a_1,\cdots, a_n) = 0 et

\displaystyle \frac{\partial F(a_1,\cdots, a_n)}{\partial x_n} \neq 0

Alors il existe un voisinage V de (a_1, \cdots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} et une fonction \varphi:V \longrightarrow \mathbb{R} telle que :

- V \times \varphi(V) \subset U

- F(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n) = 0 \leftrightarrow x_n = \varphi(x_1,\cdots, x_{n-1})

- \varphi est différentiable et

\displaystyle\dfrac{\partial \varphi (a_1,\cdots, a_{n-1})}{\partial x_i} = - \dfrac{ \dfrac{\partial F (a_1,\cdots, a_n)}{\partial x_i} }{ \dfrac{\partial F (a_1,\cdots, a_n)}{\partial x_n} }

Démonstration du Théorème de la Fonction Implicite

Développement à partir de la matrice Jacobienne

Soit \psi(x_1,\cdots,x_{n-1}, x_n) = (x_1,\cdots,x_{n-1}, F(x_1,\cdots, x_n)). Si l’on calcule sa matrice Jacobienne, qui est montrée ci-dessous :

\displaystyle \left( \dfrac{\partial \psi(x_1,\cdots, x_n)}{\partial(x_1,\cdots, x_n)} \right) = \left( \begin{array}{cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & \vdots \\ \vdots &\vdots & \ddots & \vdots \\ \displaystyle \dfrac{\partial F(x_1, \cdots, x_n)}{\partial x_1} & \dfrac{\partial F(x_1, \cdots, x_n)}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial F(x_1, \cdots, x_n)}{\partial x_n} \end{array}\right),

on verra que son déterminant est différent de zéro en (a_1,\cdots, a_n), précisément parce que, comme établi au début, \partial F(a_1,\cdots, a_n)/\partial x_n \neq 0. À partir de cela, on peut dire que \psi admet une inverse sur un ensemble ouvert W contenant (a_1,\cdots, a_n).

Développement de la solution

Considérons maintenant un ensemble

\tilde{V}=\psi(W)\ni \psi(a_1,\cdots,a_{n}) = (a_1,\cdots,a_{n-1},F(a_1,\cdots,a_{n}))=(a_1,\cdots,a_{n-1},0).

À partir de cela, on peut définir un autre ensemble

V=\{(x_1,\cdots,x_{n-1}) \;|\; (x_1,\cdots,x_{n-1},0)\in \tilde{V}\}\ni (a_1,\cdots,a_{n-1})

L’ensemble V est, par conséquent, un ouvert contenant (a_1,\cdots,a_{n-1})\in\mathbb{R}^{n-1}.

De plus, comme \psi est inversible (dans W), il existe un unique (y_1,\cdots,y_n)\in W tel que \psi(y_1,\cdots,y_n) = (x_1,\cdots,x_{n-1},0). Cela signifie que :

\begin{array}{rl} y_1 &= x_1 \\ \\ \vdots & \vdots \\ \\ y_{n-1} &= x_{n-1} \\ \\ F(x_1,\cdots,x_{n-1},y_n) &= 0 \end{array}

Ainsi, on peut définir \varphi(x_1,\cdots,x_{n-1}) = y_n, de sorte que :

\psi^{-1}(x_1,\cdots,x_{n-1},0) = (x_1,\cdots,x_{n-1},\varphi(x_1,\cdots,x_{n-1}))

et

F(x_1,\cdots,x_{n-1},\varphi(x_1,\cdots,x_{n-1})) = 0

À partir de cela, on a que \varphi(V)\ni a_n, et par conséquent V\times\varphi(V) \subset U, et en outre :

F(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n) = 0 \leftrightarrow x_n = \varphi(x_1,\cdots,x_{n-1})

Dérivabilité

Et finalement, la différentiabilité de \psi entraîne la différentiabilité de \psi^{-1}, ce qui entraîne à son tour celle de \varphi sur V. En tenant compte de cela, on peut définir une fonction g à travers la relation :

g(x_1, \cdots,x_{n-1}) = F(x_1,\cdots,x_{n-1},\varphi(x_1,\cdots,x_{n-1})) = 0

Et ensuite, en utilisant la règle de la chaîne, on a :

\displaystyle \frac{\partial g}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial x_n}\frac{\partial \varphi }{\partial x_i} = 0,

où i=1,\cdots, n-1. C’est à partir de cette dernière équation que l’on obtient :

\displaystyle \dfrac{\partial \varphi(a_1,\cdots,a_{n-1})}{\partial x_i} = - \dfrac{\dfrac{\partial F(a_1,\cdots,a_{n})}{\partial x_i}}{\dfrac{\partial F(a_1,\cdots,a_{n})}{\partial x_n}}

Et avec cela, on conclut tout ce que l’on voulait démontrer ■

La solution d’une équation différentielle ordinaire

Considérons une EDO exprimée sous forme normale

y^{(n)} = f(x,y(x),y^\prime(x),\cdots,y^{(n-1)(x)})

Alors, une fonction \varphi : I_\phi \longmapsto \mathbb{R}^n, où I_\phi est un intervalle de \mathbb{R}, est dite une solution de l’EDO si :

\left(\forall x \in I_\phi \right) \left(\varphi^{(n)}(x) = f(x,\varphi(x),\varphi^\prime(x),\cdots,\varphi^{(n-1)(x)}\right)

Attention au domaine de définition des solutions

À ce stade, il est nécessaire de souligner l’importance de déclarer explicitement le domaine de la solution de l’équation différentielle. Par exemple, le domaine de la fonction \phi mentionnée dans le paragraphe précédent est l’intervalle I_\phi. Cela est important car une erreur fréquente dans le traitement des équations différentielles est de considérer comme égales deux solutions \phi_1 et \phi_2 uniquement parce que \left(\forall x \in I_{\phi_1}\cap I_{\phi_2}\right)\left(\phi_1(x) = \phi_2(x)\right), même si I_{\phi_1}\neq I_{\phi_2}. Pour expliquer ce point, examinons l’équation différentielle :

y^\prime = -y^2.

Une solution possible de cette EDO est la fonction \psi_1 : ]0,+\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}^+\setminus\{0\} définie par \psi_1(x)=1/x, car \psi_1^{\prime} = -1/x^2 = -\psi_1^2 pour tout x\in]0,+\infty[. Mais en jouant un peu avec l’algèbre, on peut obtenir une autre solution complètement différente si l’on ne prête pas attention aux détails. Par exemple, il est clair que :

\displaystyle \frac{1}{x} = \frac{1}{1 - (1-x)},

et le côté droit de cette égalité est le résultat de la série géométrique :

\displaystyle \sum_{n=0}^{+\infty} (1-x)^n = \frac{1}{1 - (1-x)}

Ainsi, un œil peu entraîné à ces arts arcaniques pourrait être tenté de croire que les fonctions \psi_1

et \psi_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} (1-x)^n nous donnent la même solution pour l’équation différentielle initiale, car elles coïncident effectivement dans leurs résultats ; cependant, cela passerait à côté du fait que cette série géométrique n’est valable que lorsque |1-x| \lt 1, c’est-à-dire lorsque x\in]0,2[). Mais il y a plus : puisque ]0,2[\subset]0,+\infty[, on a également que \psi_1 prolonge \psi_2, car là où \psi_2 est valide, \psi_1 l’est aussi — et au-delà.

Solution étendue et solution maximale

Considérons deux fonctions \phi_1 et \phi_2 définies sur les intervalles I_{\phi_1} et I_{\phi_2}, respectivement, qui sont des solutions d’une équation différentielle. Si I_{\phi_1}\subset I_{\phi_2}, on dit alors que la solution \phi_2 étend la solution \phi_1, ou que la solution \phi_2 est plus générale que la solution \phi_1. Une solution \phi est dite « maximale » s’il n’existe pas d’autre solution qui l’étend de manière non triviale.

Solution explicite et solution implicite

Une fonction \phi est considérée comme solution de l’EDO d’ordre n (écrite sous forme normale)

y^{(n)}(x)=f(x,y(x),y^\prime(x),\cdots,y^{(n-1)}(x)),

sur un intervalle I si

(\forall x\in I)\left(\phi^{n}(x) = f(x,\phi(x),\phi^\prime(x),\cdots,\phi^{(n-1)}(x))\right)

Ce que nous avions déjà vu plusieurs paragraphes plus tôt est ce que l’on appelle une solution explicite de l’équation différentielle sur l’intervalle I. Comme le nom l’indique, il existe également une forme implicite pour définir les solutions. On dit qu’une relation \Phi(x,y)=0 est une solution implicite de l’équation différentielle sur I si elle définit deux ou plusieurs solutions implicites sur I.

Conclusion

Dans ce cours, nous avons décomposé la notion d’équation différentielle ordinaire avec une approche rigoureuse mais accessible, en posant les fondements formels qui nous permettent non seulement de reconnaître une EDO, mais aussi de comprendre la logique qui sous-tend ses solutions. Grâce au Théorème de la Fonction Implicite, il a été possible de justifier clairement la transition entre sa forme générale et sa forme normale, ce qui constitue une capacité technique essentielle pour aborder des problèmes concrets.

Nous avons également distingué avec précision les différentes manières dont une solution peut être comprise : comme solution explicite ou implicite, étendue ou maximale, et souligné l’importance — souvent sous-estimée — de bien déclarer son domaine. Ces distinctions ne sont pas seulement formelles : elles sont opératoires. Les ignorer peut, comme nous l’avons vu, entraîner de graves erreurs conceptuelles dans l’interprétation des résultats obtenus.